对于萌新来说,一杯咖啡冲多少水恐怕是每个人都存在过疑问?前街为什么会使用1:15的粉水比呢?

我们在品尝一杯咖啡,当然希望是咖啡味要足,喝起来舒服的,过浓的咖啡会令人感到不适,过淡的咖啡则不如直接喝水。所以合适的粉水比例实际上第一个原因是控制咖啡的浓度。

粉水比

首先,我们先明白手冲咖啡的两个概念。

粉水比:咖啡粉与水的比例,直接表示为使用了多少水去冲煮咖啡,例如1:15表示的是使用15份水冲煮1份咖啡粉。

咖啡粉吸水率:普遍咖啡粉的饱和吸水量为自身的2倍(会存在偏差,但基本都在2倍)。因此我们得到的咖啡液并不会等于我们冲煮的水,以粉水比1:15为例,咖啡粉会吸收2份的水,因此最终得到13份(咖啡的量)咖啡液。

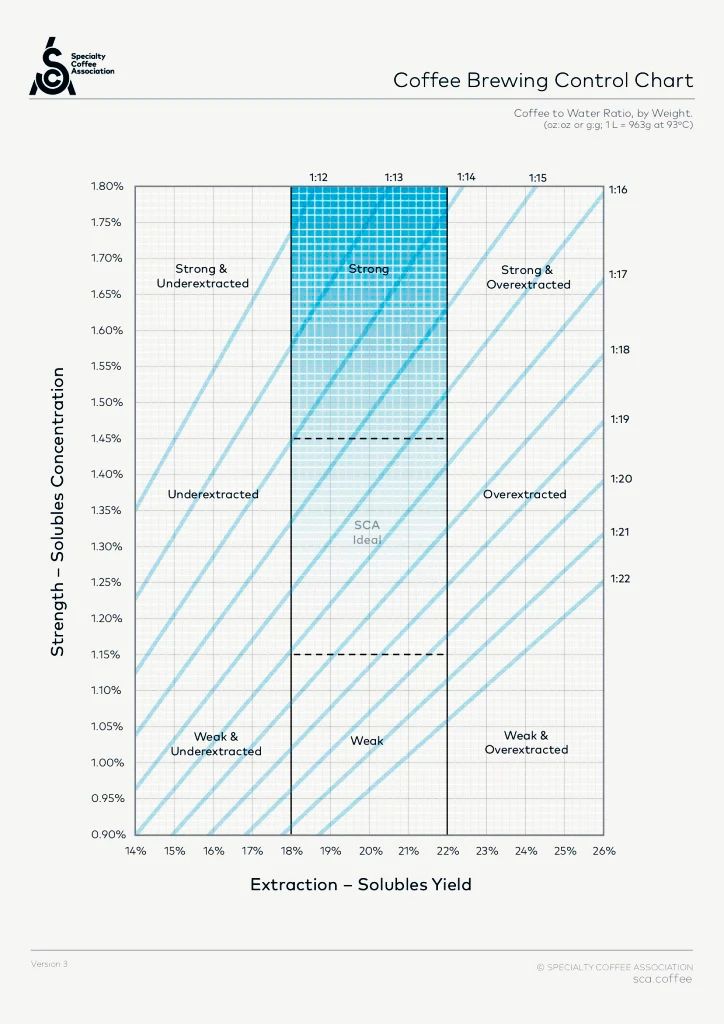

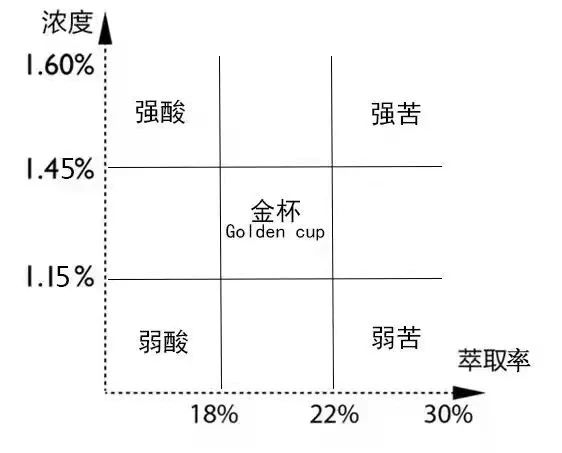

知道这两个概念后,我们来看看SCA给出的金杯萃取图,这张图结合了欧洲与美国的民众对咖啡的喜爱区间以及咖啡液的浓度与咖啡粉的萃取率关系。是一个很好的参考模型。

SCA金杯理论

SCA金杯萃取的区间——萃取率:18%-22%,浓度:1.15%-1.45%;

在金杯理论中,在这个区间内的咖啡被称为金杯萃取(是金杯体系认为的“好喝”,不一定是我们感官中的好喝)。

在金杯萃取图中,我们能得到最大的粉水比例与最小的粉水比分别为:1:20.9(浓度1.15%,萃取率22%)、1:14.3(浓度1.45%,萃取率18%)。而我们观察到1:17的比例穿过金杯区间最大,也就是最容易命中金杯区间,其次是1:16与1:18的粉水比。反而1:15是非常困难命中金杯区间。

为什么要选择1:15?

因此,从金杯萃取图上看,理想的冲煮粉水比例为1:16-18。而1:15并不是推荐的粉水比例。但我们结合实际进行实验时,我们会发现,拉大粉水比例(1:18)虽然在萃取率与浓度符合金杯萃取的区间,但很容易萃取出不愉悦的风味(期间浓度很容易保证,萃取率却难以确保)。因此实际上出品的比例会相应缩小,而采用了1:15的粉水比例。

前街进行了多次冲煮浅烘咖啡的实验发现,1:15的浓度大致在1.35-1.42%,对应的萃取率为17.79%-18.73%。虽然金杯上仅是在达标的边缘,但通过感官测试发现风味非常合适,并没有出现萃取不足带来的尖酸感、涩感,适应于觉大多数咖啡豆的出品比例,相对于容易出现过萃或者苦涩感的大粉水比,1:15是一个保守稳定的粉水比例。

虽然1.35%-1.42%在金杯萃取中属于高浓度。但我们要知道,SCA给出的浓度范围是参照美国与欧洲群众的口味。并不代表全世界人们对浓度的喜好程度。

那么,金杯理论是错误的吗?

其实这并不是,因为除了粉水比外,影响咖啡的萃取率还有很多因素,例如我们所使用的杯测粉水比是18.18%(粉11g、水200g)。其实就是SCAA(SCA的前身)所使用的金杯区间中最容易命中的比例。但这个前提是浸泡萃取。

而手冲咖啡属于滴滤萃取,是通过水流搅拌咖啡粉,从而提高萃取效率,因而减低粉水比例也是如此。

尾段一定意味着苦涩吗?

前两天,有客人到店喝手冲,当冲煮进入尾段,一位朋友突然开始催促快点移走滤杯把它截流,并表示这样可以避免尾段带来的负面味道。前街曾经做过对比实验,按照1:15的正常粉水比例注水,通过品尝截流的尾段咖啡液,并没有出现苦涩杂等负面风味。盲目依赖于“截流”,反而流失掉部分的风味物质,导致咖啡的没有余韵。

通常情况下,如果遵循原设框架冲煮的咖啡味道还是不对,要么是咖啡豆的问题,要不就是萃取参数出现了偏差。像许多知名产区品质较高的咖啡豆,在当地都是数一数二的等级,其实不容易出现负面味道,也就无需采取截流措施。

那些冠军大神们之所以能“轻而易举”地截流,是因为他们对同一只豆子已经积累下无数次的冲煮经验,才能在赛场上把截流运用得如此得心应手。但对于我们普通人来说,截流主要是一种挽救手段,咖啡液未流完就撤走滤杯这一动作,反而增加不确定因素。这次冲得好喝,下次未必能冲到同样的味道。

性价比日常浅烘手冲花香型咖啡豆推荐购买:前街.埃塞耶加雪菲果丁丁 前街.巴拿马翡翠庄园绿标瑰夏咖啡豆 前街.巴拿马花蝴蝶咖啡豆

深烘咖啡豆醇厚平衡型推荐购买:前街.黄金曼特宁咖啡豆 前街.蓝山咖啡豆 前街.皇后庄园咖啡豆

意式浓缩拿铁咖啡豆推荐购买:前街.经典拼配 前街.草莓糖意式拼配

现在已可以在天猫「 前街旗舰店 」线上购买上述咖啡豆,前街咖啡有來自世界各地的数十种精选单品手冲咖啡豆和意式咖啡豆,前街咖啡是一个老牌精品咖啡烘焙品牌,前街咖啡豆5天内新鮮烘焙,咖啡豆品质稳定优秀,价格极具性价比,24小时内发货。前街咖啡是众多咖啡爱好者和平台推荐选择。

天猫 前街旗舰店链接:https://qianjieshipin.tmall.com

或可直接在淘宝搜索 「前街旗舰店」

前街咖啡门店地址:广州越秀区东华东路315号

本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类

转载请注明出处。

2024-09-08 15:47:27

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们