精品咖啡这一概念自传入国内也有些年头了,我们经常会在豆单上看到各种咖啡种植产地区、庄园、处理厂、合作社……这么多种分类,大家又是否分得清它们所代表的意思?

「精品咖啡」(Specialty Coffee)

精品咖啡的概念最早是由Erna Knutsen女士提出的,「在独特微型气候与地理条件下,培育出具有产区风味的咖啡豆。」「Special geographic microclimates produce beans with unique flavor profiles.」

从咖啡生豆上看,光有良好且独特的种植条件还远远不够,还需要种植者们挑选合适的咖啡品种用心地栽培,以及对咖啡鲜果的精致处理,最后才能得到一粒优质的咖啡豆。这也是为何在品尝一杯咖啡前我们会强调,这一支豆子来自哪个产地(/产区)、哪个庄园、什么处理法···

产地(/产区)

说到产区,常喝咖啡的朋友们应该不会陌生,甚至能如数家珍般说出埃塞俄比亚、巴西、巴拿马等自己钟意的咖啡生产国。但实际上在这些大的咖啡生产国之下,还会细分出更为具体的小产区。

比如哥伦比亚产国,在它之下还分有:惠兰(Huila)、乔科(Choco)、考卡(Cauca)等咖啡种植产区。如此区分是因为所处风土不同,相互之间可能会间隔上百公里,使种植生产的咖啡风味也会有不小的区别,所以需要划分区域各自命名。

还有一种划分原因,是因为其种植生产的咖啡,具有十分独特且明显的风味而被单独区分出来。

比如我们耳熟能详的「耶加雪菲」。耶加雪菲原先是西达摩产区的一部分,但相比于西达摩产区的其他咖啡,耶加雪菲拥有更为明显的白色花香、柠檬、柑橘调性,也就是我们常说的“耶加味”,被国际众多咖啡老饕指名道姓地抢购而崛起。于是,耶加雪菲从西达摩独立出来。

究其细分原因是,即便在同一生产国,甚至临近紧贴着的产区,因不同的微型气候与地理条件,导致其生产出的咖啡在风味上也会有不小的差别。

什么是咖啡处理厂?合作社又是啥?

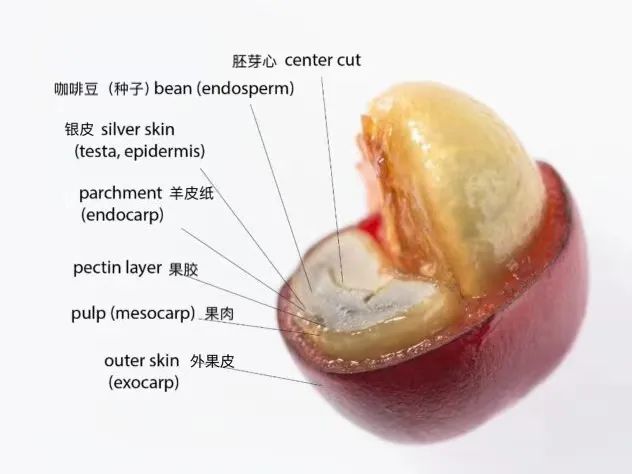

咖啡处理厂,顾名思义就是大批量,流水线地对咖啡鲜果进行统一处理的地方。(咖啡豆其实是咖啡鲜果的种子,需要去除果皮果肉等一系列处理才能得到我们熟知的咖啡豆。)

咖啡鲜果的处理对于场地、资金等现实问题是有要求的。而绝大部分咖啡生产国都是发展中国家,这意味着不是所有咖农们都负担得起一整套价值不菲的处理设备。毕竟小咖农可能就几亩地,你让他自己重金买设备,再找场地对鲜果处理,这不现实。因此,小咖农们会将自己的咖啡鲜果运输到最近的咖啡处理厂进行售卖。

但是在咖啡鲜果交付给处理厂这一过程中可能会产生中间人,这种中间人通常是只涉及运输而不涉及生产的。有时一个中间人可能就只有一辆卡车,往返于咖农们与处理厂之间,这些中间人一定程度上控制了咖啡鲜果的价格,使咖农的收益打折扣。

有效避免中间人这一环节的方法便是,咖啡农们联合起来构建合作社,一起合资购买更好的设备设施,将各自生产的咖啡鲜果统一处理并以合作社的名字一同出售。例如埃塞俄比亚的果丁丁合作社、沃卡合作社等。

咖啡庄园又是什么?

一般而言,咖啡庄园是一种私人性质且成规模的咖啡种植生产农场。咖啡庄园比起咖啡合作社更为自由。建立咖啡庄园的庄园主通常拥有充足的资金,购买配套的咖啡鲜果处理设备设施,用来加工处理自己的咖啡鲜果。庄园主可以自由掌控调整种植与处理的重心或方向,以及是否进行试验性的种植与处理方式等。

咖啡庄园的生产、销售、材料等一系列问题都需要庄园主自己负责。因为销售直接对接咖啡生豆商,而种植商便是庄园自己,能更迅速地了解客户需求并做出改变。

咖啡庄园可以为产品定制不同的价格,在生产与供应过程中取得一定成果时获得更多的利润,并且利润归私人所有。像我们经常听到的巴拿马艾丽达庄园、翡翠庄园、哈特曼庄园就是典型代表。

写在最后~

大部分产区的豆子都会使用产区名称作为豆子的名称,比如西达摩,波奎特,耶加雪菲,喜拉多等都是产区或是交易集散地的名称。庄园和品牌通常会出现在较发达的地区,比如美洲地区,常见的如希望庄园,翡翠庄园,艾丽达庄园等。

而埃塞虽有庄园但并不多见,不发达地区以合作社或者是直接用处理厂的方式命名居多,比如沃卡等。这也是大部分咖啡豆命名的规律,理解了这一逻辑,就不会出现诸如惠兰庄园,利姆庄园,孔加庄园等叫法了。

性价比日常浅烘手冲花香型咖啡豆推荐购买:前街.埃塞耶加雪菲果丁丁 前街.巴拿马翡翠庄园绿标瑰夏咖啡豆 前街.巴拿马花蝴蝶咖啡豆

深烘咖啡豆醇厚平衡型推荐购买:前街.黄金曼特宁咖啡豆 前街.蓝山咖啡豆 前街.皇后庄园咖啡豆

意式浓缩拿铁咖啡豆推荐购买:前街.经典拼配 前街.草莓糖意式拼配

现在已可以在天猫「 前街旗舰店 」线上购买上述咖啡豆,前街咖啡有來自世界各地的数十种精选单品手冲咖啡豆和意式咖啡豆,前街咖啡是一个老牌精品咖啡烘焙品牌,前街咖啡豆5天内新鮮烘焙,咖啡豆品质稳定优秀,价格极具性价比,24小时内发货。前街咖啡是众多咖啡爱好者和平台推荐选择。

天猫 前街旗舰店链接:https://qianjieshipin.tmall.com

或可直接在淘宝搜索 「前街旗舰店」

前街咖啡门店地址:广州越秀区东华东路315号

本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类

转载请注明出处。

2024-11-03 09:31:38

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们